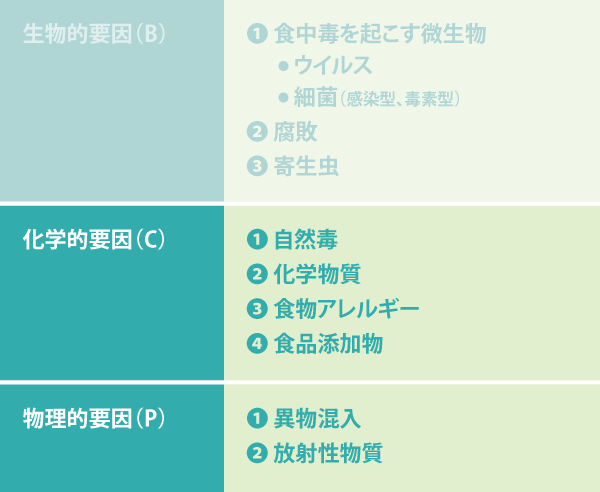

第5回の「食品の安全を脅かすもの」では、食品安全への脅威には、生物的要因、化学的要因、物理的要因の3つがあると紹介しました。

その後は、生物的要因を見てきましたが、今回は、残る2つの要因について見ていきます。

化学的要因では食物アレルギーに注意

化学的要因のうち自然毒は、いわゆる毒キノコとかフグ毒の類で、大腸菌に次ぐ死亡事故が発生しています(第4回「食品事故の実態を知る」参照)。でも、一般的な食品事業者にとっては最も重要な危害要因ではありません。そして、残留農薬などの化学物質、食品添加物に関しては、使用基準を守っていれば問題にならないでしょう。

問題になるのは、食物アレルギーです。食物アレルギーについては、鋭敏な反応を引き起こす場合があり、時には死亡事故に至ります。そういう最も重要な危害要因なのです。

ところが、アレルギーのない人は気にもしていないので、間違いが起こります。さすがに食品事業者で食物アレルギーに注意していない人はいないでしょうが、それでも実際に事故が発生しています。

では、どのように事故を防ぐかと言えば、食物アレルギーには食品表示で対応します。現在、7品目の特定原材料のアレルギー表示が義務付けられています。その他に、特定原材料に準ずるもの20品目が表示を奨励されています。(消費者庁「アレルギー表示について」(PDF)参照)

また、アレルギーと似たような症状を起こすヒスタミン(魚の毒の一種)にも注意が必要です。

物理的要因は異物混入が問題

物理的要因とは、本来、入っているはずのないものが入っていて危害を与える場合のことを指します。

特に問題になるのは硬質異物で、金属片やガラス片が入っていると、人の体を中から傷つけてしまいます。食品製造場内の照明器具、機械装置のネジや部品が誤って混入しないよう、最善の注意を払わなければなりません。

髪の毛、虫などの軟質異物の混入は、品質、信頼の面で十分な注意が必要です。